タレブの反脆弱性理論を思い出さずにはいられませんでした。西洋は、その多様な地理とそれに対する多種多様な脅威のために、より反脆弱性があったようです。一方、中国はより大きく、より組織化されていましたが、その地理的統一性と遊牧民からの脅威の単一性のために、最終的には頻繁に(100年ごと、時にはそれ以上に)ブラックスワンの影響を受けやすかったようです。

引用ジャングルは同名のTumblrページからインポートしています

最新の知見を知るサイト

-

-

科挙を通じて才能ある人材を国家の軌道に乗せ、商業企業から遠ざけることも、この制度のマイナス面と考えられるかもしれない。なぜなら、国家内での仕事は、国家外で優秀な人材が行っていた仕事よりも生産性が低い可能性があるからだ。同様に、現代中国では、最も才能ある若者の多くが国家に受け入れられており、彼らが民間部門でより生産的になれることは疑いようがない。

-

[ヨーロッパでは、アジアとは対照的に] 強い国同士が対立し、互いに協力する国はほぼ同じ勇気を持っている。これがアジアの弱さとヨーロッパの強さの理由であり、ヨーロッパの自由とアジアの奴隷制の理由である。—モンテスキュー『法の精神』

-

たとえば、ローマのカラカラ浴場を考えてみましょう。浴場の建物は巨大で、長さ 228 メートル、幅 116 メートル、高さ 38.5 メートルでした。推定 1,600 人の入浴者を収容でき、豪華な装飾が施されたこの複合施設は、約 13 ヘクタールの広さを誇りました。この建物全体は、西暦 211 年から 216 年までのわずか 5 年間で建設されました。しかし、ローマ帝国の崩壊後、5 世紀頃からアルプス山脈の北側では、焼成レンガ (およびコンクリート) の建設が中止されたようです。

この事実を説明する上で、需要の減少が重要な役割を果たしたことは疑いようがない。例えば、テミンは、古代ローマの生活水準はおそらく 17 世紀および 18 世紀のヨーロッパのそれに匹敵するだろうと主張している。これは、帝国の崩壊後に需要が大幅に減少したことを示唆している。その結果、建設は以前のような規模と頻度では行われなくなり、この部門の準工業組織は採算が取れなくなった。これで、焼成レンガなどの基本的な技術が失われたことが説明できる。この技術はもはや採算が取れなかったため、実践も伝達もされなかった。その結果、技術の退行が起こった。実際、焼成レンガは、12 世紀前半まで (北ヨーロッパでは) 建設に再び使用されなかったと報告されている。焼成レンガとともに、ポッツァラーナ セメントも失われている。

建設の生産性への影響は甚大でした。カラカラ浴場やディオクレティアヌス浴場などの大事業は 10 年足らずで完成しましたが、ラン、ノートルダム、ソールズベリーなどの中世の大聖堂は、ローマ浴場と同等の規模であったにもかかわらず、完成までに 50 ~ 100 年かかることもよくありました。根本的な原因は、需要の縮小によってもたらされた分業の著しい減少であり、最終的には焼成レンガやポッツァラーナ セメントなどの重要な技術の喪失につながりました。

-

中国政府が、時が経つにつれて、課税やその他の国家サービスにおいて、なぜ効率が悪くなるのかを説明するものは、プリンシパル・エージェント問題が大規模に存在することによる累積的な害悪である。何人かの学者が、プリンシパル(皇帝、帝国の中心など)がエージェント(徴税官、市長、地方行政官、官僚など)によって十分に代表されていないというこの問題を証言し、証拠を発見している。中国の規模を考えると、職務は官僚機構を通じて委任されなければならなかった。

支配者たちは中国の領土が広大すぎるため監視できなかったため、税金を低く抑える必要があったが、支配者の代理人たちは逆の動機を持っていた。支配者が彼らを監視できないため、彼らは皇帝の名の下にできるだけ多くの税金をゆすり取ろうとしたのだ。この理論が予測するように、首都から遠ざかるほど、課税制度は緩くなる。学者の中には、中国は平和を保つために地方官僚によるある程度の汚職を意図的に容認していたと理論づけている者もいる。

結局、その努力はほとんど効果がなかったことが判明したが、中国は汚職防止に努めた。役人は監査され、人々は忠誠心を念頭に置いて役職に就き、科挙のような制度によって中国は才能を見極め、採用し、配分し、さまざまな形で国家の能力に利益をもたらすことができた。しかし、これらの制度は国家に有利に働くだけではなかった。例えば、県、州、郡出身の役人が多かったため、明の単鞭の導入率は低下した。

-

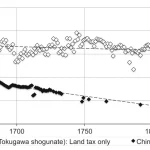

近世中国と日本の一人当たりの税収を考えてみましょう。

時が経つにつれ、中国の税収は減少したが、日本の税収はずっと安定していた。この力学は、両政権に共通する特徴だと私は主張したい。時が経つにつれ、中国政府は一般的に税収が減少し、インフラの維持、軍事費の支出、その他の重要な国家サービスの提供能力が低下する。対照的に、日本やヨーロッパのような分断された社会では、分断された国家は国民に確実に課税する能力が高い。なぜなら、ご存知のとおり、国家の能力は規模とともに低下するからである。これは、中国の税収が全般的に低かった理由を説明するが、税収が時間とともに減少する傾向にある理由や、税収がリセットされる理由をすぐには説明できない。

-

1700 年の中国の一人当たりの税収は銀 10.4 グラムでした。1760 年頃までに、大清は最大の地理的範囲に達し、その上昇期に一人当たりの税収をさらに増やし、1750 年には一人当たり銀 11.8 グラムに達しました。しかし、国土の拡大と総収入の増加により、1780 年までにその数字は一人当たり銀 9.2 グラムに達しました。

-

多面的な脅威の存在は、中世ヨーロッパがなぜ分裂していたのかを明らかにするかもしれないが、我々の議論では、大陸への外部からの脅威がかなり弱まった1100年以降、ヨーロッパの国家数が増加し続けた理由を説明できない。ティリーはこれに対処し、南イングランドと北イタリアの間の回廊沿いに独立した都市国家が存在したことで、中世末期のヨーロッパで大帝国が出現するのを防いだと主張している。最近では、ホフマンも、カトリック教会が、最初は神聖ローマ帝国皇帝、後にはハプスブルク家がヨーロッパを支配するのを阻止する上で重要な役割を果たしたと示唆している。

しかし、ティリーの理論は、カロリング朝の崩壊の遺産である中世後期ヨーロッパの独立した都市国家の存在を説明できません。同様に、ホフマンは、中世ヨーロッパで教皇が世俗的な権威を握ったことを当然のことと考えています。これは、11世紀と12世紀に多数のライバル王国が存在し、正当で強力なヨーロッパの覇権国が不在だったために可能になった現象です。この点で、私たちの議論は、ヨーロッパの外的脅威が11世紀以前の政治的分裂にどのように寄与したかを強調することで、上記の理論を補完します。この「初期の」分裂はその後も持続しました。単一の長期にわたる覇権国家が不在だったため、カトリック教会がヨーロッパの世俗的な権力に対する真のライバルとして地位を確立しやすくなり、ジェノヴァ、フィレンツェ、ヴェネツィアなどの小さな独立した都市国家が出現して、領土国家の力と対照的になったためです。

-

中国の人口は歴史的にヨーロッパ全体よりはるかに多い。それにもかかわらず、中国政府がヨーロッパ全土より同程度の税収を集めることは稀だった。1700年、イギリス、フランス、オランダ共和国、スペインの人口を合わせた数字は中国ほどではなかったが、合計すると14%高い税収を集めた。1750年には総収入がわずか3%高かったが、1780年には78%高くなった。一人当たりで見ると、スペインは1700年に中国より275%多い一人当たり税収を集めたが、フランスは418%、イギリスは884%、オランダは20倍以上の一人当たり税収を集めた。これらの比率は時が経つにつれて極端になった。1700年のヨーロッパ平均でさえ、中国の501%だった。

ヨーロッパの一人当たりの平均課税額は中国の450%に達した。「明らかに…政治的に中央集権化された中国では、分断されたヨーロッパよりも課税額が軽かった」。

-

中国の歴史を通じて、首都が人口最多の省や自然防御のある場所に置かれることは稀だった。その代わりに、首都は北部または北西部の国境地域に置かれる傾向があり、紀元前221年から紀元1911年までの統一された歴史の84%において、中国の首都は長安(西安)か北京であった。長安(漢王朝の人口の4%を占める関中地域、60%を占める広東地域)または北京が首都として選ばれたことは、首都が侵略に対抗するために戦略的に配置されたという点を補強するものである。これは、侵略が中原を越えていく可能性が高い年には長安が首都となるのが通例であり、問題となる勢力が満州系である可能性が高い後期には北京が首都となるのが通例であったためである。